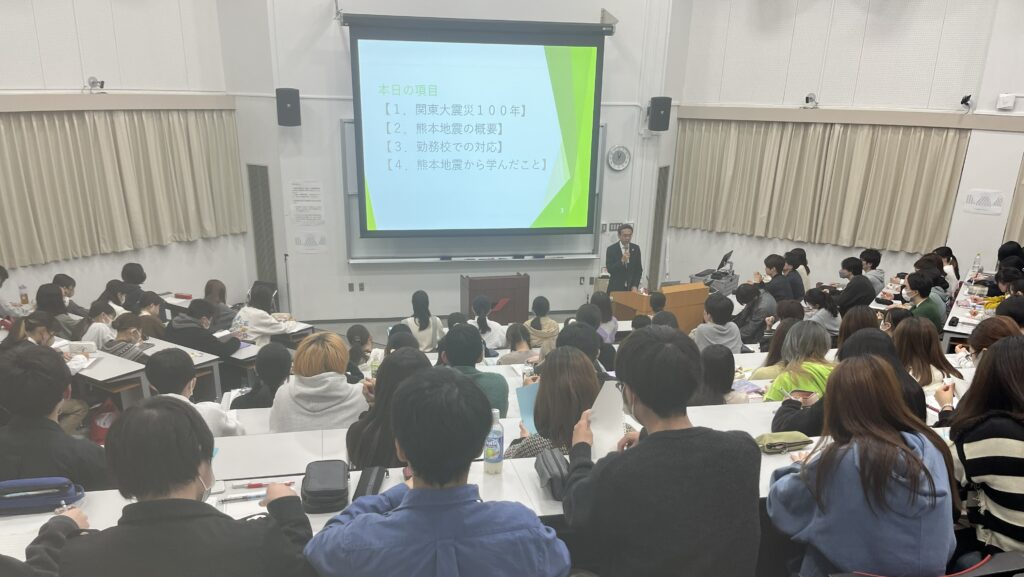

令和5年(2023年)11月22日(水)、共通科目「新熊本学:ことば、表現、歴史」の特別講義を本学小ホールで開催しました。

講師は、本学客員教授であり、本学教育研究会議の元委員の和久田恭生先生です。今回は、「私が経験した熊本地震〜熊本地震から学んだ大切なこと〜」をテーマに、先生自身の経験とそのことを通じて得られた教訓について、御講演いただきました。

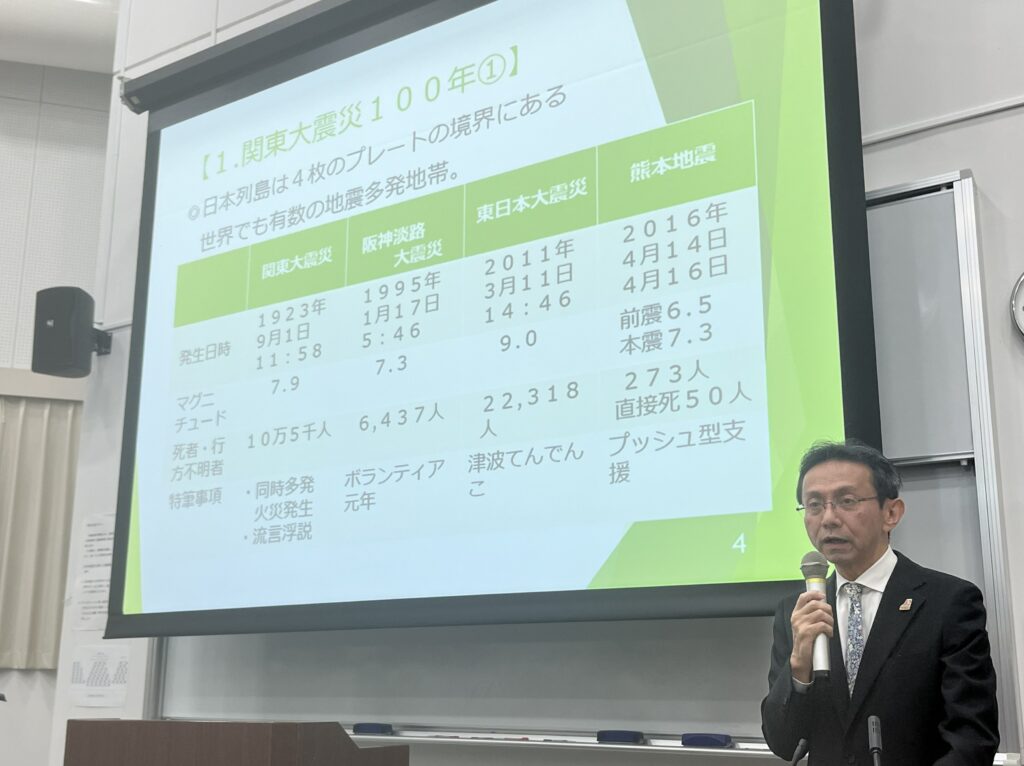

まず、今年で発災から100年を迎えた関東大震災の教訓から講義は始まり、100年前から情報が氾濫する現代に至るまで、正しい情報を見極める重要性を訴えられました。

そして熊本地震に話題は移り、勤務校であった熊本高校では、校舎の一部には外が見えるほどの大きな亀裂が入り、校内の銅像は台座から横ずれしたが倒れずに残ったことから、「不撓(ふとう)の像」として現在の地震の記憶を留めるモニュメントとされているというエピソードも、画像とともに披露されました。

また、前震後に避難所として開放した体育館で、小さな金具の落下を確認したため、アリーナをすぐに閉鎖し、武道場へ避難者を移動させる判断を下したそうです。万が一の事態を想定した閉鎖だったそうですが、本震の後にアリーナへ行くと、約30kgの鉄骨が6本も床に落ちていたことが判明。迅速な「現場判断」が多くの命を守る結果となったことを実感したと話されました。

更に、プッシュ型支援の事例として、登山家の野口健さんが行った「テント村プロジェクト」について紹介されました。そのプロジェクトにおいて、避難所に入れず車中泊をしていた人々を対象にテントを提供するために設定されたルールは、総務省の専門家から公平性や安全性の担保についてリスクを問われましたが、野口さんは「限定合理性」という考え方を優先し、非常時においては、すべての人に完璧な公平性を求めるのではなく、最も困っている人に最速で支援を届ける現場判断が必要であると強調されたそうです。

最後に、被災した際に受けた支援を今後の災害で被災するかもしれない地域に「恩返し」「恩送り」していきましょうと締めくくられました。

今回の講義では、私たちが日頃考えることのない「非常時」において、いかに冷静かつ合理的な判断を下し、命を守る行動につなげるかという、非常に深い教訓を得る貴重な機会となりました。